梅が綺麗に咲いていましたよ~♪

以下

猫🐱もないし、やたらと長く詳しいマニアック日記で~す!

「日本書紀」「古事記」の神代の巻

伊邪那岐命 (いざなぎのみこと) は、火神の出産で亡くなられた妻・伊邪那美命 (いざなみのみこと) を追い求め、黄泉の国(死者の世界)に行きますが

妻を連れて戻ってくるという望みを達することができず、ケガレを受けてしまいます。

そのケガレを清めるために海に入って禊祓いしたとき

底筒男命 (そこつつのおのみこと) (海の底)

中筒男命 (なかつつのおのみこと) (海の真ん中)

表筒男命 (うわつつのおのみこと) (海の上)

が生まれました。

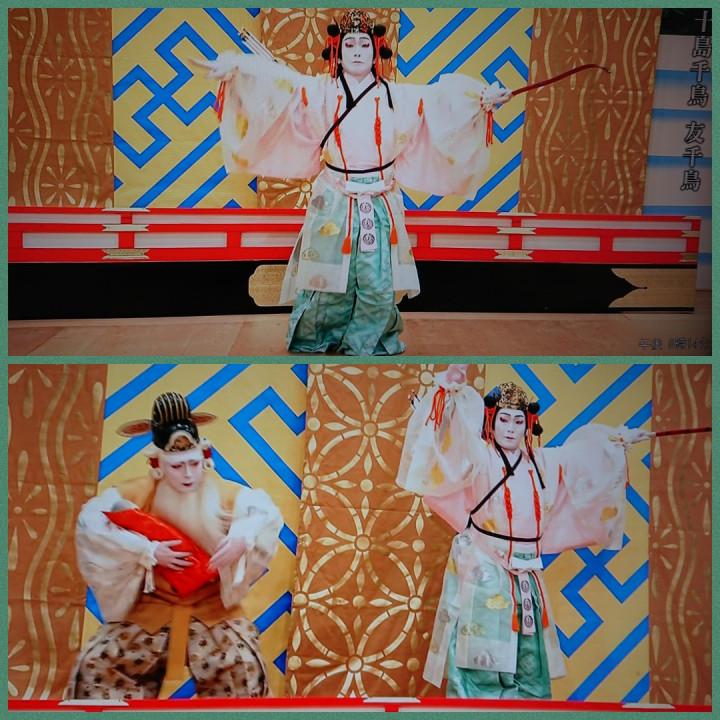

歌舞伎の神功皇后

住吉大社は、第十四代仲哀天皇の后である神功皇后 (じんぐうこうごう) の

新羅遠征(三韓遠征)と深い関わりがあります。

神功皇后は、住吉大神(海の三神)の加護を得て強大な新羅を平定せられ無事帰還を果たされます。

この凱旋の途中、住吉大神の神託によって現在の住吉の地に鎮斎されました。(211年)

第一本宮 底筒男命

第二本宮 中筒男命

第三本宮 表筒男命

第四本宮 息長足姫命(神功皇后)

さて、問題で~す\(^o^)/

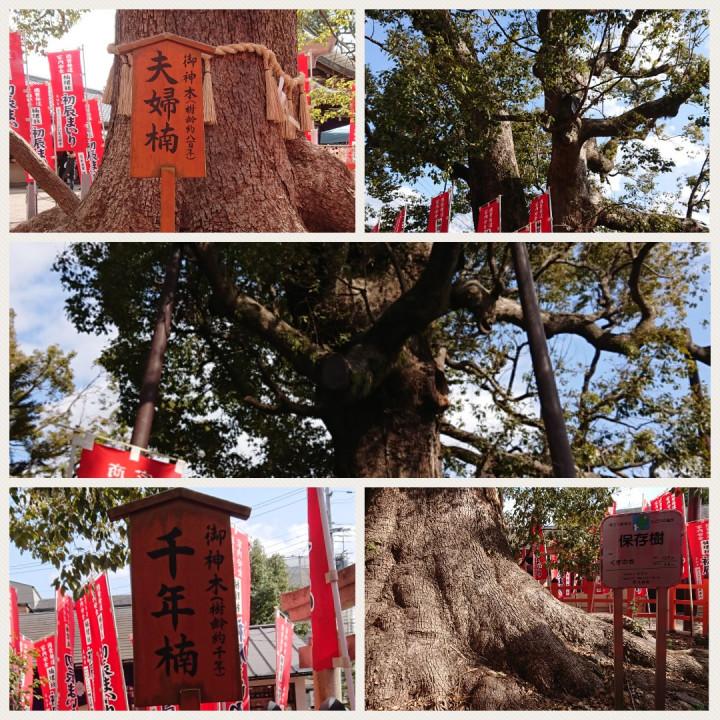

よ~く写真を見て下さい。

写真上は神功皇后のお社。

写真下は底筒男命 中筒男命 表筒男命のお社。

何かが違いま~す!!

仁徳天皇の住吉津の開港以来、遣隋使・遣唐使に代表される航海の守護神として

また、王朝時代には和歌・文学の神として

あるいは現実に姿を現される神としての信仰もあり

禊祓・産業・貿易・外交の祖神と仰がれています。

※仁徳天皇は住之江津の開港以外にも様々な土木工事をされたとか。

また紹介します。

初辰さん 招き猫の楠くん(王君)社の楠木です!!

夫婦楠800年、でっかい楠1000年

島津の家紋ですよ~\(^o^)/

初代当主 島津忠久(1179~1227)の母は「丹後局」と呼ばれた女性で,この丹後局と頼朝との間に生まれた子どもが忠久だというものです。

丹後局は頼朝の寵愛を受けて子を身ごもりますが,頼朝の正室・北条政子の怒りを恐れ,密かに鎌倉を脱します。

そして,摂津国(大阪)で産気づきます。

雨の降る夜更けで,里人に一夜の宿を求めても泊めてもらえず,暗闇の中急に住吉大社で産気づいて困っていたところ

住吉大社の末社の稲荷社の神狐が狐火を灯し,その加護で無事に出産したというものです。

この伝説により,島津氏の一族は狐の加護を受けていると考え,稲荷神を信仰するようになります。

また,忠久が生まれたときに雨が降っていたことから,雨を縁起の良いものと考え

「島津雨」と呼び吉兆の証と考えて島津貴久はその故事を元に「時雨軍旗」という旗を作っています。

丹後局は頼朝の乳母・比企尼の娘で,頼朝の乳兄弟にあたります。

鎌倉時代の歴史書「吾妻鏡」には,文治二年(1182年)に彼女が病に伏せった時に,頼朝が側近の二人だけを連れて密かに見舞いに訪れ

頼朝が彼女の平癒を祈って願掛けを行ったという記録があります。

おー怖!北条政子に知れたら(;^∀^)…。

室町時代になると…

堺商人と島津家と中国・琉球の関係が強くなります。

島津家

中国へ硫黄を輸出し、大陸から様々な商品を輸入、販路拡大をしたい。

堺商人

貿易船の航路の安全を確保したい、寄港地が欲しい。

ということで両者の間に密接な信頼関係が構築されていきます。

関が原の合戦では…

豊臣に味方した島津家は 9月15日関が原戦場離脱し奈良から住吉・堺に。

そして堺から向細島に無事到着しました。

四日市等近隣泊地から船で逃げず、大阪へ向った理由は、大阪・堺への信頼からだそうです。

歴代藩主は住吉大社参詣を行ない、かの篤姫も薩摩から京に上る際、堺で下船し住吉大社に詣でたとか。

薩摩藩士「五代友厚」が、明治初期の大阪経済復興の立役者となったのは

その前、江戸時代に薩摩藩が500万両の財政破綻に陥る一大危機を大阪商人が救ってくれたので、その恩返しだったとか。

田辺屋道与(住吉の薬種問屋)・・・・お礼に薩摩秘伝の薬の専売特許⇒田辺製薬

塩屋孫右衛門(堺の唐物問屋)

井上惣兵衛尉(西宮の蔵入地役人)・・お礼に島津姓を許可⇒島津製作所

不思議なご縁からずーとずーと

薩摩・島津家と大阪・堺とは密接な関係があったそうです。

多分、今もあるはず(*´艸`*)

36

36

最近のコメント