令和 元年 5月1日

氏神さまと河内一宮 枚岡神社へお参りしました。

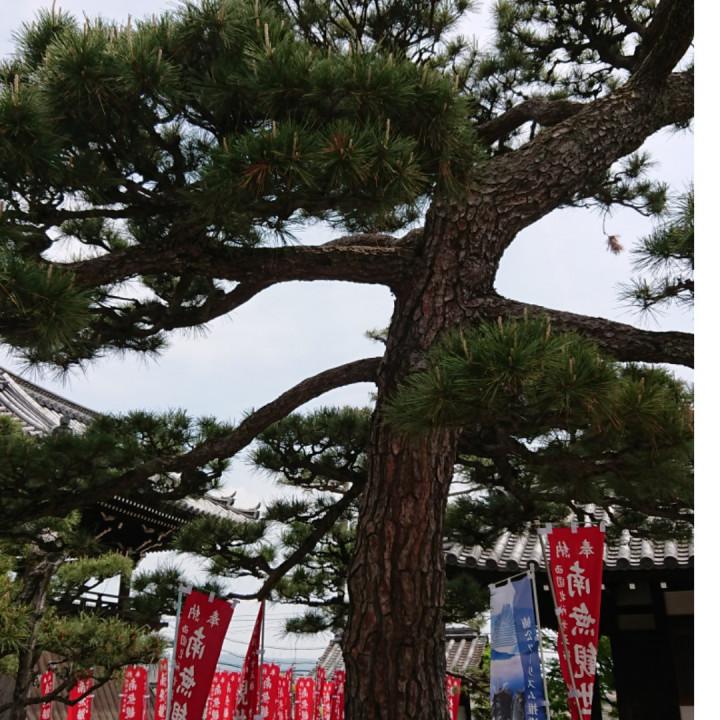

そして、お寺のお参り初めは 葛井寺=藤井寺\(^o^)/

藤井寺があるから藤井寺市かな♪

藤まつり(5月7日まで)

紫の藤は、ほとんどの花が落ちて終わりかけ

白い藤は満開 クマンバチがわんさか飛び交い

羽音が⊂( ・ω・)⊃ブーン ブーンと大音量でちょっと怖かった!!

以下 文字だらけになります。

あっ、可愛いお店見つけました(*´艸`*)

GWはお休みみたいです♪

しょっぱなから?です私。゚(゚^Д^゚)゚。

河内王朝(近つ飛鳥)っていうの??

一山越えて、飛鳥に近いから?

時代が飛鳥に近いから?

もーわかりません!が、とりあえず書きます(笑)

近つ飛鳥博物館

http://www.chikatsu-asuka.jp/?s=about/about

このころ、東大阪はまだまだ湖みたいな水溜まり。

南の八尾市くらいから標高も高くなって陸になり 飛鳥時代の遺跡もあります。

藤井寺市くらいまで来ると、天皇級の前方後円墳だらけになります。

西の方、堺市には一番大きな仁徳天皇陵があります。

葛井寺(藤井寺)

河内王朝(近つ飛鳥)は渡来者らによって発展し

葛井寺の歴史も百済の王族 王仁氏の渡来が始まりである。

王仁の子孫 辰孫王…王味沙に継がれ、王味沙が白猪連(欽明30年 570年)と改姓

☆白猪氏『日本書紀』によれば、吉備国の白猪屯倉の田部の丁を定めた功績により

白猪氏の姓を賜ったとされている。

さらに 葛井(養老4年 720年)と改姓した。

この一族が新しい文化をもたらした功績を認められ 広大な地を賜った。

寺伝では(神亀2年 725年)聖武天皇の勅願で行基が創建し

古子山葛井寺(紫雲山金剛琳寺)の勅号を得たとされている。

葛井氏の藤子(葛井連道依娘)と平城天皇の間に生まれた皇子である阿保親王によって再建された。(大同元年 807年)

阿保親王の皇子である在原業平が奥の院を造営した。

(在原業平の親戚が、この辺りにたくさん寺を建立しています。)

南北朝では、楠木正成が戦勝祈願に大般若経六百巻と守り刀一振り

「非理法権天」の旗を奉納され陣を構えた。

(正平2年 1347年)三人の息子 正行、正時、正儀を呼び秘策を練り、10倍の細川顕氏勢に大勝した 藤井寺合戦があった。

旗を立て掛けた松から珍しい三葉が表れたので

三人が力を合わせ堅く一致団結すればどんな困難にも勝つ。

不思議な力が授かると珍重されている。

楠木正成がその旗に記したという語。

☆非理法権天☆

「非は理に勝たず、理は法に勝たず、法は権に勝たず、権は天に勝たず」

人事は結局天命のままに動き、人は天に逆らうことはできない。

兵火による焼失や大地震(永生7年 1511年)により諸堂荒廃、信者の有志協力で修築された。

戦国末の本願寺と織田信長との争いでも、織田の禁制下で安泰。

(え?信長はあちこちの寺をぶっ壊しまくりやったのに?)

豊臣秀頼により四脚門の建立、盛んになった大衆による観音信仰にて寺運を支えた。

ご本尊\(^o^)/

乾漆千手観音坐像(十一面千手千眼観世音菩薩像 1952年11月国宝指定

ちゃんと千手ある仏像では最古らしいです。

撮影禁止でした!

B5ほどの絵写仏をいただきました。

ご朱印のはんこ 千手観音さま~♪

毎月18日、8/9千日参りに開扉されます。

像高(髻頂部まで)は130.2cm(頂上仏面を含めた像高は144.2cm)。

合掌する本手を含む本体は大陸から伝来した脱活乾漆法(麻布を漆で貼り重ねて像の形をつくる)で造られ、

これに木心乾漆の大小手を組み合わせた構造で

X線透視による内部調査では天平前期乾漆像の特徴を示している。

脇手は持物をもつ大手38本、小手1001本(右500本、左501本)で

造像当初にはすべての脇手に墨描で眼が表されていたと考えられている。

現在も一部の墨描が残存している。

合掌手を除く大小の脇手は、像の背後に立てた2本の支柱に打ち付けられている。

本体とは離れているが、正面から見ると像本体から千手が生えているように見える。

一度間違ってアップしたら、再度アップするとその場所に表示されるんですね!

探しました。゚(゚^Д^゚)゚。

なので、再度 日記にしました。

36

36

最近のコメント